Texte écrit pour Le Guide Bleu des

personnels de directions, Ministère de l’éducation nationale, version 2007,

chapitre « Les interlocuteurs de l’établissement et du chef

d’établissement dans le domaine pédagogique »

L’établissement public local d’enseignement, au

service de l’éducation des élèves de son territoire d’implantation, doit autant

tirer des ressources de tous ordres de ce territoire que contribuer à son

animation et à son développement. Là se trouve une des conditions essentielles

de la réussite de son projet pédagogique. En même temps apparaissent les mises

en tensions possibles relevant d’enjeux intimement liés au choix de posture par

des acteurs dont les intérêts varient suivant la position sociale qu’ils

adoptent, par exemple, entre citoyen ou professionnel. Alors, où et quand y

a-t-il partenariat ?

Déjà, avant François Guizot et Jules Ferry, tout le 19e siècle voyait les rapports entre l’école et le « local » osciller dans « les ambiguïtés d’un monopole d’État à géométrie variable », pour reprendre la phrase de Claude Lelièvre, pour aboutir à un État remarquablement centralisateur en matière de politique éducative. Depuis la décennie 1970-1980 le « local » fait un retour en force fondé sur deux constats en matière de politique éducative. Le premier est lié à l’existence persistante de différences régionales en matière d’offre de formation malgré la centralisation des décisions et des modes de gestion, et cela jusqu’au plus intime de l’offre de chaque établissement. Le second, c’est l’inévitable bouleversement des modes de gestion du système éducatif entraîné par les lois de décentralisation, notamment celle du 13 août 2004, et son corollaire : la déconcentration des services de l’État.

Regarder les disparités géographiques de l’école

c’est se pencher sur les rapports qu’elle entretient avec la société, et plus

particulièrement c’est s’interroger à propos de l’écart entre l’offre de

formation et la demande sociale. Mais c’est aussi questionner les inégalités

sociales et la sensibilité différentielle des groupes sociaux aux inégalités

géographiques. Dès lors les politiques d’éducation n’échappent pas à une territorialisation

dans laquelle le concept de « local » est prévalent.

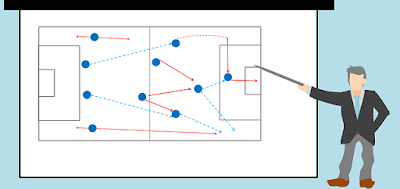

Comment, l’établissement scolaire du second degré, à

l’instar des écoles primaires, pourrait-il ne pas être un « établissement

local » ? Ce faisant il devient le centre d’un réseau de partenaires

locaux qui, à des titres divers, sont co-organisateurs et acteurs d’une

politique locale d’éducation. Pour autant, contrairement à d’autres pays, il

demeure, en France, une politique d’éducation nationale définie et gérée par l’État.

Les politiques locales ne peuvent pas s’émanciper de la politique

nationale ; à la fois elles la déclinent et elles la complètent.

Dans une telle évolution on voit un ensemble de

dispositions législatives qui réaffirment les objectifs généraux et nationaux

de la politique éducative : « l’État

garantit l’exercice du droit à l’éducation et à la formation à tous les enfants

et les jeunes qui vivent sur le territoire national quelle que soit leur

origine sociale, culturelle ou géographique. », et par ailleurs un

cadre de diversification des réponses éducatives que traduisent bien la

création des Établissements Publics Locaux d’Enseignement et la dynamique

souhaitée pour le projet d’établissement. Cela se traduit par une autonomie

renforcée des établissements, par la volonté d’entraîner les établissements à

plus s’ouvrir à leurs partenaires, et surtout par la demande adressée au

système éducatif dans son ensemble de développer la collaboration et la

concertation avec les collectivités locales.

Ce survol de l’évolution d’un système d’éducation

défini par une politique hypercentralisée vers une territorialisation de plus

en plus fine nous invite à prendre en compte les éventuelles tensions entre le

respect des objectifs nationaux et l’adaptation aux situations locales. Ces

tensions peuvent être d’autant plus exacerbées par la capacité d’initiative des

acteurs locaux. Dans ce système complexe, où donc se fait jour une mise en

tension d’intérêts divers parfois antagoniques, le rôle des chefs

d’établissement est devenu central. Désormais ils se trouvent au point de

convergence de la déconcentration des services de l’État en tant que

représentant de celui-ci et de la décentralisation en tant que président du

conseil d’administration de l’établissement et signataire, non pas comme président

mais « seulement » comme chef d’établissement, d’une convention avec

la collectivité territoriale qui lui fixe des objectifs de gestion à atteindre

dans le cadre des compétences transférées par la loi du 13 août 2004 (gestion

des personnels TOS, restauration, hébergement…).

Désormais les services de l’État, notamment d’éducation

et de formation, s’inscrivent moins dans des logiques de production et d’injonction

que dans des logiques d’encadrement et d’accompagnement d’actions co-construites

dans des contextes territoriaux. La démarche ne peut être que contractuelle

entre un État garant de la politique nationale d’éducation, des acteurs publics

territoriaux sous un régime de libre administration et représentants des

« intérêts locaux », des services ou structures de l’État

déconcentré, le tout vivant dans un système de fonctionnement collectif au

service des usagers. Les questions qui se posent sont alors :

-

Comment penser l’articulation entre les rôles

des différents niveaux d’organisation du territoire en matière de définition et

de gestion des politiques d’éducation et de formation ?

-

Comment prendre en compte les particularités

locales dans le respect d’une politique définie nationalement ?

-

Comment organiser la complémentarité entre ce

qui relève de la politique nationale d’éducation (programmes, diplômes…) et ce

qui relève du péri et de l’extrascolaire (accompagnement scolaire, logement des

étudiants, services culturels) ?

Le chef d’établissement, s’il est centre d’un réseau

d’interlocuteurs locaux, doit aussi être celui qui :

-

Met en synergie les intérêts des uns et des

autres,

-

Crée du lien entre les projets d’initiatives

variées,

-

Met de la cohérence entre les actions,

-

Tisse des liens entre les acteurs…

Le chef d’établissement est donc le moteur et le

modérateur d’un réseau partenarial dont le seul objectif doit être le service

de l’usager dans le respect de la politique nationale d’éducation et en accord

avec les politiques locales.

Le partenariat est une organisation collective

d’énonciation et de conduite d’un projet. Ce qui rejoint ce qu’en dit Danielle

Zay lorsqu’elle écrit : « le minimum de définition du partenariat

comprend l’engagement dans une action commune négociée ». Ainsi, un

partenariat est d’abord le constat de problèmes communs. Il peut aussi être,

c’est très souvent le cas, une réponse à une situation qui existe depuis

longtemps mais qui, à un moment, accède à la publicité et qui oblige à chercher

des issues hors des habitudes. Ensuite, le partenariat c’est un territoire

polymorphe où se répartissent des zones d’intervention et d’influence en dehors

de hiérarchie et de statut. Enfin, lorsqu’on parle de partenariat il ne faut

pas oublier qu’il concerne des acteurs qui sont des personnes avant d’être des

institutions. Ces acteurs sont, chacun à leur place, l’individu qui détient une

parcelle utile d’information et de savoir‑faire au sein de l’organisation (pas

seulement institution) dans laquelle il œuvre. Ces acteurs dégagent un espace

de manœuvre, des modalités de régulation et des procédures d’évaluation. Pour

autant tout acteur n’accède pas au statut de partenaire tel que nous concevons

le partenariat. Être partenaire c’est, outre la détention du pouvoir d’action,

posséder le pouvoir de décision dans la conception et la mise en œuvre du

projet. La différence est ténue, mais si l’acteur peut bloquer le déroulement

d’un projet, par exemple par un refus de faire, il n’est pas obligatoirement

celui qui décide de l’existence du projet, moins encore des choix stratégiques

et de l’allocation des moyens.

Ainsi, à travers les différents textes législatifs

et réglementaires qui fondent et organisent l’EPLE, ceux qui concernent le

transfert de compétences de l’État vers les collectivités territoriales

(décentralisation) concomitants de ceux relatifs à l’organisation de l’État

(déconcentration), et en prenant en compte les différentes politiques publiques

qui en appellent ou qui concernent l’éducation (politique de la ville,

politique de cohésion sociale, politique de formation professionnelle…), nous

voyons se dessiner les territoires d’action et poindre les acteurs partenaires.

En 1981, par exemple, l’instauration des ZEP et la mise en place de la

politique de la ville amènent à parler de partenariat dans plusieurs textes

réglementaires où on trouve ces mots : « les partenaires habituels de

l’école ». Dès lors on parlera de projet, d’innovation, d’équipe

pédagogique et, dans la loi d’orientation pour l’école de 1989, de communauté

éducative. Voilà autant de termes qui ouvrent vers l’autre et vers la mise en

place de collaborations. L’apparition du mot partenariat dans plusieurs textes

réglementaires traduit un changement de conception des relations de l’école

avec ceux avec lesquels elle travaillait déjà. Désormais ceux-là vont avoir un

rôle fort et reconnu à jouer dans l’accomplissement des missions du service

public d’éducation. Il ne s’agit plus pour nombre d’entre eux d’avoir une aide

ponctuelle, de rendre un service, mais on reconnaît leur capacité à participer

au service public d’éducation et de formation, y compris sur le plan

pédagogique. Désormais l’espace pédagogique, duquel les enseignants tiraient

leur légitimité, est un espace partagé ; là encore le chef d’établissement

se trouvera au centre du réseau et responsable de la cohérence des projets.

Mais, du coup, les enseignants et les usagers n’ont-ils pas aussi une place

partenariale dans le système, ou sont-ils simplement acteurs ?

Le partenariat entre les structures concourant à la

politique de l’éducation nationale est le résultat, pour l’instant inachevé,

d’un long parcours. Il n’y a pas le lieu ici de disséquer la structure

anthropologique de l’école mais rappelons au moins qu’elle s’est construite

suivant deux axes majeurs. Le plus ancien se dessine autour du fait que la

famille ou le groupe délègue à un tiers tout ou partie de l’éducation des

enfants. Le second, apparu essentiellement au moment de la Révolution, est

celui suivant lequel la Nation prend en charge une partie de l’éducation des

enfants, notamment leur éducation citoyenne. Souvenons-nous des luttes au

moment de la présentation des lois par Jules Ferry qui ont abouti au fait d’une

part qu’on parlât alors d’instruction plutôt que d’éducation et, d’autre part,

qu’il soit permis d’instruire son enfant chez soi. C’est autour de la mise en

dialectique de ces deux mots, éducation et instruction, que doit se discuter la

notion de partenariat au sein de l’école. Ainsi, les enseignants en tant que

professionnels et plus encore en tant que fonctionnaires, s’ils sont les

premiers acteurs des politiques d’éducation et de leur déclinaison en projets

et en actions, sont-ils pour autant des partenaires qui doivent décider des

politiques ?

A)

Partenaires ou acteurs internes de l’établissement :

Le choix de situer les enseignants en tout premier

lieu, n’a pas d’autre origine que la reconnaissance de leur rôle moteur dans la

mise en place et la conduite des actions de tout projet à commencer par celui

de l’établissement.

Les enseignants entretiennent des « relations

souvent ambiguës » avec le chef d’établissement à qui l’administration

demande qu’il soit un véritable manager de ressources humaines alors qu’il ne

dispose d’aucun pouvoir ni d’aucune autonomie en matière de recrutement et de

gestion. Tout au plus peut-on lui reconnaître une légère autorité en matière

d’évaluation à travers la note administrative qu’il propose. Par contre on peut

s’attendre à ce que le chef d’établissement, transmetteur, médiateur et

animateur au niveau local des réformes, exerce un management fort et dynamique

au niveau de la pédagogie. Si certains peuvent contester sa légitimité

pédagogique, personne ne peut contester son rôle et son autorité en matière

d’organisation des structures pédagogiques de l’établissement dont il est investi,

de sa responsabilité notamment à travers la DHG, l’organisation des emplois du

temps, la formation continue des enseignants… Pour autant il ne faut pas

méconnaître l’autonomie individuelle assez grande dont disposent les

enseignants dans leur pratique pédagogique en classe. Si cette autonomie est

nécessaire, elle peut être un frein au changement donc à la mise en œuvre de

projet et a fortiori d’une politique d’éducation qu’elle soit nationale ou

locale.

Les enseignants ne sont pas les seuls professionnels

à travailler au sein d’un EPLE. « De façon générale, mais plus accentuée

dans les établissements de la « périphérie[1] »,

on observe un accroissement et une diversification des personnels qui prennent

en charge de nombreuses tâches éducatives, sociales, sociomédicales en

principes complémentaires aux activités d’enseignement. », écrit Agnès van

Zanten dans « les politiques d’éducation ». Cette remarque pourrait

être complétée par un dessin d’une carte géographique des territoires internes

de l’EPLE dont les deux principaux sont celui « de l’intérieur de la

classe » et celui « de l’extérieur de la classe ». Leur

caractéristique, aux deux cités mais aussi à tous les autres, est leur capacité

d’exclusion de ce qui appartient à l’autre. Ce qui est dans la classe

relèverait du seul enseignant, ce qui est de l’extérieur relèverait du CPE, du

COP, de l’infirmière, etc. Or, si on s’intéresse à l’enfant ou à l’élève, c’est-à-dire

à l’usager, le système ne peut être efficace que si toutes ses composantes

œuvrent en synergie et en cohérence pour un seul objectif qui ne peut être que

celui de l’amélioration, éducative et culturelle, de l’individu.

Le chef d’établissement a donc à conduire et à

guider des personnels (cela s’appelle le management) qui sans vraiment manifester

d’hostilité les uns envers les autres ont tendance à s’ignorer. Il a à porter

et à faire reconnaître une des valeurs essentielles de l’école :

l’indivisibilité de la tâche éducative. Seules les actions peuvent être

divisées et réparties, mais pas l’éducation. La tâche éducative est par essence

un projet, celui au service du devenir de l’élève, et par conséquent elle

relève du concept de partenariat ; mais il s’agit là d’un partenariat qui

se situe à un niveau infrapolitique. Si la formule, trop caricaturale et donc

réductionniste, est permise, il s’agit alors d’un partenariat d’action qui

arrive après qu’aient été activés les partenariats de l’ordre politique. C’est

dire combien le chef d’établissement a un rôle fédérateur primordial et

prépondérant à jouer en matière d’organisation pédagogique et éducative auprès

et avec tous les personnels de l’établissement pour que les décisions issues du

partenariat « politique » et décisionnel trouvent un écho à travers

un partenariat d’action.

B)

Agents et partenaires internes à

l’institution Éducation nationale :

Si le chapitre précédent montre le rôle du chef

d’établissement et sa légitimité en matière d’organisation pédagogique de

l’établissement, il a aussi permis de voir que sa légitimité peut être parfois

contestée ou pour le moins peu reconnue par les enseignants. Pour asseoir et

consolider son autorité dans ce domaine le chef d’établissement dispose d’une

part de la légitimité qui lui est accordée par sa lettre de mission et par la

validation du projet d’établissement par l’autorité académique et, d’autre

part, de l’aide que les corps d’inspection doivent lui apporter.

Le chef d’établissement et l’administration de

l’éducation nationale ne peuvent plus, de nos jours, se contenter de relations

fugaces et aléatoires. Le rectorat et l’inspection académique, parce qu’ils

attribuent les moyens en personnels, ne peuvent pas s’exempter d’une

connaissance très approfondie de l’environnement de l’EPLE, de ses

caractéristiques et de son projet. La simple lecture de documents, aussi bien

rédigés qu’ils soient, ne suffit pas à dessiner une image suffisamment précise

d’une organisation dont l’essentiel de l’activité repose sur de l’humain et

dont la production elle-même est de l’humain. Il est donc nécessaire et indispensable

que le chef d’établissement entretienne des rapports fréquents, sur des bases

solides et objectives, avec les autorités académiques. Notamment il devrait

pouvoir se mettre en place, entre l’EPLE et les autorités de tutelle, un

véritable reporting ; c’est-à-dire que le compte rendu qu’un chef

d’établissement fait de son activité entraîne une mise en réflexion et une mise

en action en réponse ou en accompagnement de l’évolution de la situation dont

il a la charge du pilotage. Il se définirait alors un partenariat dans la

mesure où le reporting pourrait constituer un des éléments essentiels de la

prise de décision par l’autorité administrative. Mais, compte tenu de la lettre

de mission comment se situe le chef d’établissement : partenaire ou

agent ?

D’autre part, il ne peut pas y avoir de pilotage

pleinement efficace si le pilote n’est pas associé à la dynamique d’inspection

et de contrôle des structures qu’il conduit. Aussi est-il indispensable que les

corps d’inspection œuvrent de concert avec le chef d’établissement pour toute

action de contrôle à l’intérieur de l’établissement. Il s’agit bien là d’aller

au-delà de la visite protocolaire avant l’inspection d’un enseignant. Peut-être

est-il opportun de se poser la question de l’efficacité d’une inspection qui ne

prendrait pas en compte les caractéristiques et le projet d’établissement, tout

comme on s’interrogera de la portée d’une inspection dont le chef

d’établissement ignorerait tout de ses résultats s’ils peuvent être en rapport

avec le fonctionnement de l’établissement qu’il pilote et à propos duquel il

rend compte. En outre, le chef d’établissement qui doit être associé à la

dynamique d’inspection, trouve auprès des inspecteurs des experts compétents

pour l’aider dans l’organisation pédagogique de l’établissement et dans

l’impulsion et le montage de projets au regard des attentes des disciplines. Il

semble bien que la mise en place du socle commun de connaissances rendra encore

plus indispensable ce type de collaboration.

Faut-il situer les bassins d’éducation et les

districts, géographiquement et fonctionnellement, entre l’administration

académique et les corps d’inspection ? Vraisemblablement pas, tant ils

sont de nature différente. Outre le rôle d’harmonisation entre les

établissements qu’on voulait leur faire jouer, ils représentent un lieu

d’échange entre professionnels d’un même territoire. Ils ne sont pas, pour

l’instant du moins, un lieu d’administration ou une instance d’expertise. Il

s’agit alors, à partir du partage d’analyses et d’expériences, d’organiser

une offre de formation cohérente sur un territoire donné. Il conviendrait de

leur consacrer un chapitre pour analyser leur diversité et les modes de

fonctionnement en même temps qu’on les confronterait à la myriade des réseaux

pouvant exister dans les territoires et susceptibles de provoquer ou de

conforter du partenariat dans un cadre de coconstruction de politiques locales

d’éducation.

C)

Interlocuteurs ou partenaires externes à

l’institution Éducation nationale :

a.

Les collectivités territoriales

Dès les premières lois de décentralisation de

1982-1983, et plus précisément avec le décret de 1985 relatif aux EPLE, les

relations entre l’établissement scolaire du second degré et les collectivités

territoriales sont devenues à la fois naturelles et réglementées. La

collectivité ayant notamment en charge la construction et le gros entretien des

EPLE de sa compétence, faisant de celui-ci un quasi-locataire, comment

envisager qu’il n’existât point de relations fortes. D’autant plus que la

collectivité siège au conseil d’administration et reçoit comme compétences

particulières la possibilité d’organiser des activités éducatives, sportives et

culturelles dans les locaux scolaires et que, d’autre part et par exemple, le

département recevait la compétence de l’organisation de la gestion et du

financement des transports scolaires.

La loi du 13 août 2004, dite Acte 2 de la

décentralisation, transférait de l’État vers les collectivités territoriales de

nouvelles compétences : gestion des personnels TOUS, hébergement,

restauration… En plus, le département dispose désormais de l’organisation de la

sectorisation des aires de recrutement des collèges ; la région a en

charge l’adoption et la mise en œuvre du PRDF. Mais surtout, il faut appesantir

la réflexion sur l’article 82 de cette loi qui organise le transfert des

personnels TOUS vers les collectivités territoriales. De cet article il faut

retenir, pour le sujet qui nous intéresse, qu’il prévoit que le président de la

collectivité fait connaître au chef d’établissement les objectifs et les moyens

qu’il met à la disposition de l’EPLE pour la mise en œuvre des compétences

incombant à la collectivité. Il est dit que le chef d’établissement met en

œuvre les objectifs de la collectivité et lui rend compte. D’évidence la nature

de la relation entre le chef d’établissement et la collectivité territoriale

évolue, d’autant que la collectivité sera désormais plus représentée au sein du

conseil d’administration de l’EPLE dont le chef d’établissement, représentant

de l’État, demeure le président. De naturelles et réglementées les relations

doivent en plus être empreintes d’un très grand professionnalisme et reposer

sur les qualités du reporting donc sur celles des analyses et des évaluations.

Ce n’est pas là la moindre des expertises désormais attendues du chef

d’établissement.

Mais alors, on mesure la difficulté de

positionnement dans laquelle le chef d’établissement se trouve par rapport à la

collectivité territoriale : tantôt agent quand il signe la convention et

qu’il doit rendre compte de l’atteinte des objectifs, tantôt partenaire en tant

que représentant de l’État au moment de la présentation du projet

d’établissement au conseil d’administration.

b.

Les services déconcentrés de l’État

La multiplication des contrats entre l’État et les

collectivités territoriales dans le cadre de différentes politiques renforce

l’obligation de partenariat entre l’EPLE et les collectivités territoriales,

dont les communes et les structures d’intercommunalités dont nous n’avons pas

parlé plus haut. Mais aussi, l’EPLE n’échappe pas au fait de travailler avec

les services déconcentrés de l’État : police, gendarmerie, justice, santé…

Toutefois le chef d’établissement doit-il aller au-delà du « travailler

ensemble » pour installer, chaque fois que la situation le rend

nécessaire, un véritable partenariat reposant sur des projets co-construits.

Par exemple, il est pertinent d’aller au-delà d’actions ponctuelles

d’information de prévention des conduites addictives pour élaborer, pour

l’établissement, une politique d’éducation à la santé avec les services de

santé de l’éducation nationale, le CESC de l’établissement, les services de la

DDAS, etc… Que dire de ce qui concerne la problématique de l’accompagnement

scolaire dans le cadre de ce que prévoit la loi de cohésion sociale… etc.

c.

Les autres administrations

Sous cette dénomination nous entendrons des

associations para-administratives, des GIP, etc dont les objectifs rejoignent

ceux dévolus au système éducatif ou dont les actions ou décisions peuvent avoir

une répercussion sur le fonctionnement de l’EPLE.

Par exemple n’est-il pas inutile d’entretenir des

relations régulières avec une chambre des métiers. Autre exemple, celui de la

Maison Départementale des Personnes Handicapées avec laquelle il semble

désormais indispensable de travailler régulièrement puisque depuis janvier 2006

elle a la responsabilité de l’organisation de la prise en charge et de

l’accompagnement des élèves en situation de handicap.

D)

Partenaires ou usagers ?

a.

Les élèves

L’évolution de la société et corollairement

l’émergence d’un droit des « enfants et des adolescents »

positionnent différemment les élèves dans la communauté éducative et dans leurs

rapports avec les fonctionnaires. Pour autant cela ne leur confère pas

l’exercice d’un droit absolu ni une quelconque possibilité de s’émanciper des

règles du droit général et de celles particulières du règlement intérieur. Mais

cet état de fait oblige le chef d’établissement à prendre en compte les élèves

comme des usagers. Pourrait-il en être autrement puisque tout ce qui se fait

dans l’établissement n’est, in fine, destiné qu’à eux ? Pour cette raison

la loi encadre l’élection de délégués des élèves qui les représentent dans les

conseils de classe, le conseil d’administration de l’EPLE, au conseil de la vie

lycéenne… Pour autant, suivant la volonté du législateur, cette relation entre

le chef d’établissement et les délégués des élèves, et plus généralement à

travers eux l’ensemble des élèves, ne doit pas être dépourvue de dimension

éducative. Cela pose la question de l’existence d’une possible coconstruction

de l’action éducative avec celui qui en est le bénéficiaire naturel. Or,

co-construire avec un élève, y compris au niveau de l’action pédagogique,

l’espace éducatif dans lequel il doit évoluer, n’est-ce pas conduire cet élève

à donner du sens à l’action éducative ?

b.

Les parents d’élèves

La place des parents d’élèves a remarquablement

évolué depuis les années 1970. Ils ont acquis un droit de regard sur le fonctionnement

général de l’établissement qui va bien au-delà de la simple relation entre leur

enfant et l’établissement. Ils sont donc à la fois utilisateurs lorsqu’il

s’agit de leur enfant et coadministrateurs, en tant que citoyens et

contribuables, lorsqu’on invoque l’intérêt général. On voit que la relation

partenariale est teintée d’ambiguïté, d’autant plus que, la scolarité étant

obligatoire jusqu’à 16 ans, les parents ne peuvent pas se soustraire au devoir

d’être parents d’élèves.

Le chef d’établissement se trouve, une fois encore,

au centre d’un nœud relationnel où se rencontrent des tensions d’intérêts et

d’enjeux fortes. Les enseignants demeurent toujours maîtres de la plupart des

décisions concernant l’élève, et en face les usagers ne sont pas en mesure de

proposer de modèle alternatif. Par contre il apparaît que le poids des parents,

acteurs du système, pèse de plus en plus lourd sur le fonctionnement des

établissements, notamment en ce qui concerne l’intérêt qu’ils portent à la

qualité de la scolarité proposée à leur enfant. Cette situation oblige le chef

d’établissement à les considérer non pas comme de quasi-clients mais comme de

véritables partenaires d’une part dans le champ de la coéducation mais aussi,

plus globalement, dans celui de la construction de la politique d’éducation de

l’EPLE, même si là ils peinent à construire une cause commune.

E)

Des interlocuteurs occasionnels, pourquoi

pas partenaires :

Les établissements scolaires, parce qu’ils vivent

dans un territoire et qu’ils ont pour mission de former les élèves en vue de

leur insertion sociale et professionnelle, ne peuvent pas être coupés du monde

économique de la production et des services. D’ailleurs de nombreux textes

encouragent ce type de relations en même temps que d’autres encadrent les

possibilités de découverte de l’entreprise par les élèves. Le chef

d’établissement est tenu de connaître, et de mettre en œuvre, ces textes comme

ceux concernant le stage de découverte de l’entreprise pour les collégiens,

celui des jumelages avec les entreprises, ceux régissant la formation en

alternance… Pour que cette mise en œuvre se fasse dans des conditions

optimales, il est impératif que le chef d’établissement établisse et

entretienne des liens avec le tissu économique proche.

Pour de très nombreux projets l’établissement peut

avoir recours à des associations. C’est le cas pour des actions in situ :

animation culturelle, éducation pour la santé…, ou pour des projets qui se

dérouleront à l’extérieur : classes « transplantées », voyages

linguistiques… Il est indispensable que le chef d’établissement, qui engage sa

responsabilité, soit en mesure d’avoir avec les représentants de ces

associations des relations de professionnel à professionnel, des relations

partenariales, plus que celles de producteur à consommateur c’est-à-dire entre

interlocuteurs. Il doit, entre autres, toujours avoir présent à l’esprit que

ces intervenants extérieurs à l’institution ont le devoir de respecter un

certain nombre de principes et de valeurs : laïcité, neutralité, absence

de tout prosélytisme…

D) La

communication

Enfin, il faut citer les médias qui sans être des

partenaires sont des interlocuteurs particuliers. De nos jours tout chef

d’établissement doit être préparé à répondre à la presse autant qu’à l’utiliser.

C’est parce qu’il aura entretenu avec les journalistes des relations régulières

et de qualité que le jour d’une crise les choses se passeront bien. La

confiance ayant été établie les journalistes ne seront pas vécus comme des

intrus et eux, de leur côté, sauront accepter que tout ne leur soit pas dit, en

même temps qu’ils auront les éléments pertinents pour bien analyser la

situation. En outre, l’établissement doit savoir communiquer sur ce qu’il sait

faire et ce qu’il réussit, c’est la condition sine qua non d’ouverture de

l’établissement à son environnement et vers les parents d’élèves.